リチャード・ウィンザーの超絶ダンスと力強い演技から目が離せない!ミュージカル『サタデー・ナイト・フィーバー』開幕

世界的な社会現象を巻き起こし、今も70’Sカルチャーの象徴と言われる『サタデー・ナイト・フィーバー』。映画版40周年を記念し、大物プロデューサー/演出家のビル・ケンライトが自ら陣頭指揮をとり、英国が誇るスター、リチャード・ウィンザーという理想的なトニー役を得て18年に誕生したこの舞台が、全英ツアーを経て日本に上陸、12月13日、初日を迎えた。

NYブルックリンの雑踏音に包まれた場内を大音量のロックサウンドが切り裂き、舞台に人々のシルエットが浮かび上がる。真ん中で両手にペンキ缶をぶら下げた主人公がこちらを向くなり、重々しいサウンドは軽快な“ステイン・アライブ”のイントロに変わり、ダンスがスタート。続いて物語はハンサムな青年、トニー・マネロの日常をテンポよく描いてゆく。

小さな金物店で働くトニーは、家では失業中の父親と折り合いが悪く、母には“神父になった兄を見習いなさい”と言われ、週末にディスコで踊ることが生きがい。そんな折に高額賞金を掲げたダンス大会が開かれることになり、トニーは目の覚めるようなダンサー、ステファニーにコンビを組まないかと持ち掛けるが…。

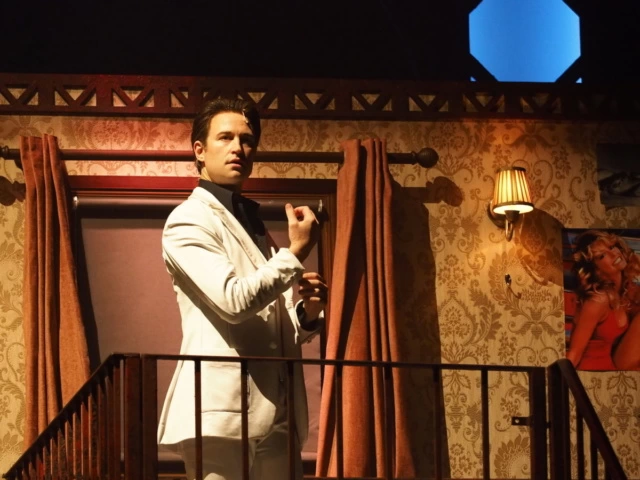

まずは次々と繰り出すダンスが目を奪う。『TOP HAT』でオリヴィエ賞を受賞した振付家ビル・ディーマーは、映画版の振付にラテン・ダンスのエッセンスを加え、次々と異なる動きを見せて飽きさせない。20名弱のキャストもこの目まぐるしい振付を躍動感いっぱいにこなしているが、やはりひときわ目が離せないのがトニー役のリチャードだ。ミディアム・テンポの中で繰り出されるバス・ストップ(例の斜め上を指さす動き)や、振り子のようなステップ。どの一瞬で写真を撮ってもベストショットになりそうなほど、彼の動きは常に安定感抜群。腰をグラインドしたり女の子たちのお尻をタッチするなど、本来は“下品”を意図した振りも、彼にかかればぎりぎり“セクシー”に見えてしまう。ブルックリン中の女の子たちに憧れられ、だからこそ当初は人生に甘えのあるトニー役にこれ以上ないキャスティングと言えるだろう。激しいダンスナンバーで締めくくられる1幕の興奮冷めやらぬ中、客席ではプログラムでリチャードのプロフィールをチェックする観客が何人も見受けられた。

一幕で若者たちのハードな環境を垣間見せたドラマは、二幕に入ってさらにシリアスに。昼間はマンハッタンで働く野心家のステファニーからは辛辣な言葉を浴び、神父をやめてしまった兄には“人のいいなりの人生を送るな”と励まされる中で、トニーは自分が何者か、人生の目標はと激しく葛藤。衝撃的な事件が追い打ちをかけ、心身ともにぼろぼろになりながら一つの決意を抱くまでを、リチャードは終始もごもごとした訛りを効かせ、くっきりと演じてゆく。これまで日本では“名ダンサー”として知られていた彼が、実はいい“俳優”でもあることを目の当たりにして驚いた観客も多いことだろう。本作で彼は二度、舞台上で着替え、引き締まったボディを見せるシーンがあるのだが、一幕のそこではヒューヒューと歓声が沸き上がったのに対して、二幕、母親との心に沁みるやりとりの後のシーンでは、水をうったような静けさのなかで皆が彼の着替えを見守り、芝居に見入っていた。

さらに本作では1曲(の一部)だけだが、終盤にトニーが歌う場面も。今後ミュージカル俳優としての活躍も期待されるだけに、リチャードの“初”歌唱も聞き逃せない。(夏に彼に会った際、リチャードは今後演じてみたい役柄に『ウェスト・サイド・ストーリー』のセリフを挙げていた。)

決してお気楽な“サクセスストーリー”ではない、リアルで余韻のあるラストにたどり着いた後、舞台には四つ、その左右にも二つずつミラーボールが現れ、会場全体が眩いばかりのディスコ空間に。“待ってました!”とばかりに観客も立ち上がり、カーテンコールを組み込んだ“メガミックス”で舞台上のキャストの動きを真似、思い思いにダンスをスタート。この日のリアクションに手ごたえを感じてか、リチャードはステファニー役のオリヴィア・ファインズとともにカーテンコール後も舞台に登場。満場の喝采に応え、最高の初日が幕を下ろした。

なお、初日公演の前には公開リハーサルが行われ、公式サポーターのDJ KOO、アンミカがカーテンコールに登場し、会場を盛り上げた。

DJ KOOは「40年前の作品とは思えない。ビージーズの音楽がとても良かった。歌もメロディも、そして舞台ならではの生演奏がとても心地良い。色々な世代の人に見て欲しい。僕も家族3人で観に来る予定です!」とコメント。アンミカは「当時も色々な問題を抱える世の中でディスコという救いの存在があった、華やかなことばかりではない内容に、時代を超えて共感できる作品」と感想を述べた。

https://youtu.be/LUOM3_pyRDw

取材・文:シアタージャーナリスト

松島まり乃/写真:ヒダキトモコ